suzu

suzu こんにちはポケ海ハンドメイド協会の岡澤です★

今日は海素材の活用方法で「形の補正加工と欠片の補強」についのお話です。

今回はキサゴガイを使った「真珠貝の磨き作品」を紹介します。

海素材を活用して海物作りを楽しみたい方は参考にご覧ください。

nonoka

nonoka ちなみにコチラの記事はメルマガでも紹介されています!

海素材の楽しみ方をもっと知りたい方は下記メルマガがお勧めです♡

▼無料でポケ海を楽しめる♡体験メルマガ

海好きさん集まれ♡ 海物作りを楽しむ方法7日間 の購読申し込みはこちら

『読者様♡限定特典』

★ミニルータービットの種類が解かるPDFテキストプレゼント。

★海物作りを楽しむ(オンライン)ワークショップ割引特典有り。

★最終日には今回限りのポケ海講座お申込み特典も御座います。

海の欠片の加工について

浜辺には様々な欠片が打上げられていますが殆どの場合、欠けや割れがあったり劣化している物が多く、また薄く脆い物もあります。

この様な海素材を使用するには「1.洗浄、2.加工、3.装飾」と言った一手間がどうしても必要となります。

では「洗浄➡加工➡装飾」と言った一手間の中で海素材を活用する為に、最も重要視される部分はどこだと思いますか?

答えは『加工(形の補正加工、欠片の補強)』なんです!!

では、どうして加工が重要なのでしょうか?

実はポケ海の講座で私が何度も繰り返す言葉があります。

「何事も土台(基本)がちゃんと出来ていなければ良い作品は作れない!!」

これは、作品を作る元となる素材(材料)が奇麗でしっかりしていなければ完成した作品のクオリティは半減する。と言う事なんです。

海の欠片はポケ海で言えば、アクセサリー材料になります。

その材料が汚れていたり欠けていたりしては使い物になりません!

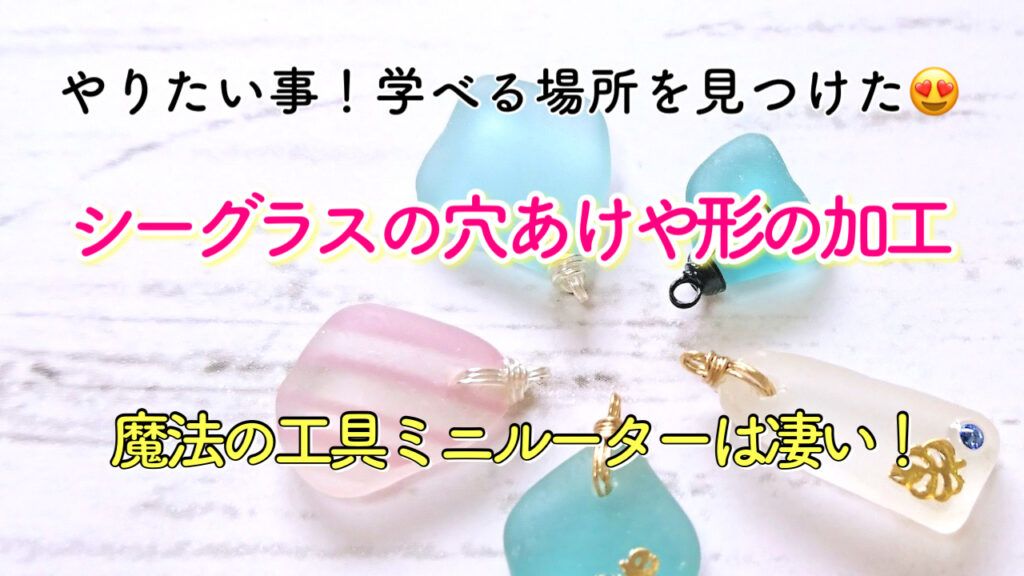

また、アクセサリー材料として使うには紐やマルカンを通す穴などが無くてはアクセサリーに使いづらいですよね!

そう考えると、材料としての見た目、使いやすさは必須となります。

また、この加工部分を自由に出来る事で「オリジナル性」を出すことも安易になってきます。

だからこそ、最も力を入れて身に着けるべき知識と言えます。

「形の補正加工、欠片の補強」はそういった事を踏まえての作業となります。

「欠片の補強」について

例えば、サクラガイなど薄い貝殻や微小貝(数ミリ程の貝)、小さなウニ殻やカシパンなど殻の薄い海素材は“脆く割れやすい”ので、少し力を入れるだけで割れてしまいます。

他に海藻の種類にも傷みやすい物があり、そのままでは粉々になってしまいます。

この様な素材はせっかく集めてきても、そのままでは残念な事に素材(材料)として使うことが出来ません。

ですので予め割れやすい物や痛みやすい物は、割れない様に痛まない様に処置する必要が有ります。

また、作品制作時に合わせて“素材の保護と補強”を兼ねる処置をする場合もあります。

例えば

貝殻などは制作内容にもよりますが、保護を兼ねてUVレジンを使うなどされると良いかと思います。

UVレジンと貝殻は相性が良いので様々な点で重宝に活用出来ます。

またウニなどは割れやすく殻が外れかけている箇所もあるので、先に軽くボンドで補強しておくと良いでしょう。

この様に素材に合わせて、また使用方法に合わせて事前処置と補強をしておくと良いでしょう。

そうする事で集めた海素材を無事に保管でき安心して活用する事が出来ます。

それでは

今回は形の補正加工に、貝磨きが一番わかりやすい事例になると思いますので、静岡県で集めた“キサゴガイ”で説明してみますね。

キサゴガイ「ニシキウズガイ科」

キサゴはニシキウズガイ科の巻き貝です。

殻高は約2cm、殻径は約3cmになります。

低円錐形で低く太い螺肋があり,周囲は丸みを帯び放射状の模様がありますが、個体変異が多い。

縫合下にイボキサゴのようなイボ列は生じません。

キサゴの貝殻は丸みがあって手触りが良い事から江戸時代にはおはじきとして利用されていたそうです。

またブラックライトを当てると、赤く光るそうですよ。

キサゴは食用になる貝で、全体的に赤色を帯びています。

『生態』

北海道南部から九州の砂地に棲息し、外洋の砂浜の水深10m程度の深さの海の砂底にいる巻き貝です。

体を半分砂にうもれ海水をろ過して食餌する。

敵に襲われたときは、足で飛び跳ねて逃げるそうです。

産卵期は秋。

「形の補正加工」について

それでは早速キサゴガイの磨きについて紹介しますね。

貝磨きの工程には必ず「形の補正」と「形の加工」が必要になります。

例えば、このキサゴガイの場合は形が整っているので形を変える必要はありませんが、形が歪な場合は「形の補正」を先にします。

次に、貝殻全体の面を奇麗に整える「形の加工」をします。

この「形の補正、形の加工」の良し悪しで作品の完成度が変わります。

ちなみに拾ったキサゴガイは劣化が激しかったので殻がとても薄く磨き過ぎると穴が開いてしまいました💦

▼浜辺で拾ってきた状態です()

▼先ずは、キサゴガイの“形の補正”と貝殻表面の傷や凸凹、表面の柄を削り整える“形の加工”をします。

ここまでが「形の補正、形の加工」になります。

ここまでで、貝殻表面の傷や凸凹、表面の柄を削り整える事がしっかりと出来ていないと!

その後、いくら重ねて磨き上げても貝は美しく輝きません!!

貝磨きは下地となる“貝の補正加工”の良し悪しが顕著に表れます。

▼ここからは『磨き』と言う工程に入ります。

そして、今回のキサゴガイは「装飾」も同時に行います。

▼コチラが完成品になります。

小さなウミガメを使って装飾を施して完成です。

▼更に色を加えるのと同時に補強もしています。

この様に海物作りで最も大切な事は「形の補正加工」なんです。

つまり海の欠片を一般の材料の様に、綺麗な材料に加工し材料として安心して使える状態する事こそが「加工」の部分になります。

この事からも解る様に海の欠片は物作りの材料となる訳ですから形も状態もきちんと整える事が大切なんですね。

と言う事で本日はここまで!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。(^^)/

suzu

suzu 本日の記事の動画はコチラ

キサゴガイ磨きの完成作品動画を見る事が出来ます。

真珠貝を楽しむ「キサゴガイ作品」

nonoka

nonoka この記事関連のお勧めポケ海コンテンツはコチラ!

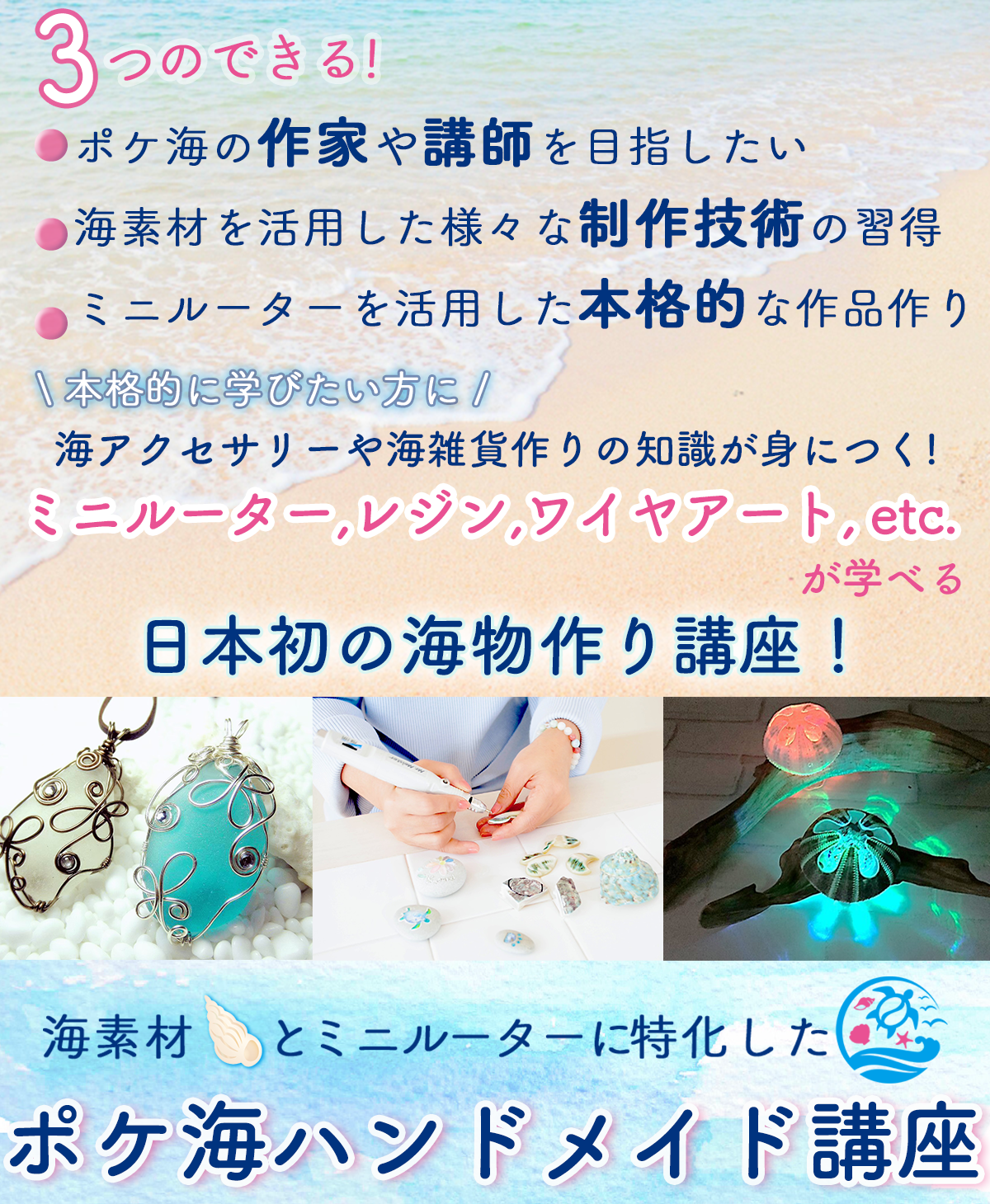

▼ポケ海の本講座

「ミニルーター&海物作りが学べるスキルアップ講座」

ポケ海ハンドメイドを本格的に学ぶ!本講座

▼ポケ海の電子書籍

「海の欠片×海ハンドメイド」を楽しむ参考書シリーズ